内視鏡の歴史

内視鏡の起源

内視鏡の起源は紀元前

「人間の身体のなかを何らかの器具を使ってのぞいてみる」という内視鏡の起源をたどると、古代ギリシア・ローマ時代にさかのぼるといわれます。紀元一世紀のポンペイの遺跡からも内視鏡の原型とみられる医療器具が発掘されています。

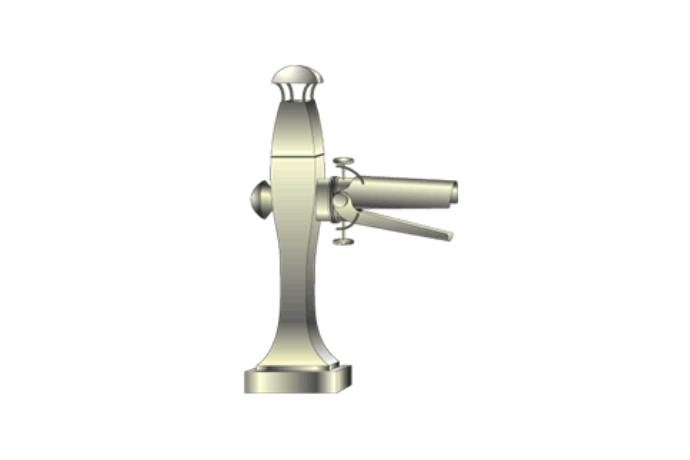

直接、管を通して生体内の観察を初めて試みたのは、ボチニ(Bozzini)で、1805年にLichtleiter(導光器)という器具を製作し、尿道や直腸、咽頭の観察を行いました。さらに、1853年にフランスのデソルモ(Desormeaux)は、尿道や膀胱を観察する特殊な器具を製作し、この器具に初めて内視鏡(endoscope)という名称を与えています。

BozziniのLichtleiter

Desormeauxのendoscope

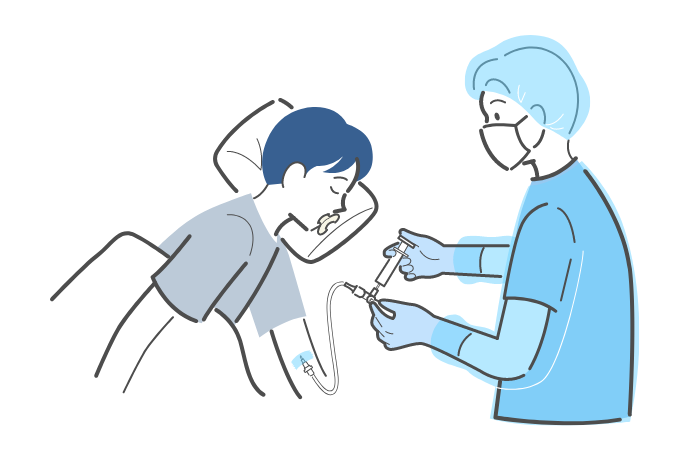

様々な試みを経て、初めて生きている人間の胃のなかをのぞき見たのはドイツの医師クスマウル(Kussmaul)です。1868年、日本の明治元年にあたります。長さ47センチ、直径13ミリのまっすぐな金属管をつかい、剣を呑みこむ大道芸人で試みました。その約10年後、医師ニッチェ(Nitze)とライター(Leiter)により尿道・膀胱鏡、さらに1881年ミクリッチ(Mikulicz)らにより初めて実用化された硬性胃鏡が作られました。それらの硬性胃鏡は、検査時に全く屈曲のできないものでした。

これを改良し曲がったままでも観察できるようにしたのが、1932年にドイツの医師シンドラー(Schindler)が発表した軟性胃鏡です。直径11ミリ、長さ75センチの管で、先端に近い1/3の部分がある程度曲がり、管の内部に多数のレンズを配し、豆電球で照明し、胃の内部を見たのです。

Schindlerの胃鏡

豆電球のついた先端部