おなかの病気・がんを知る

日本人に受けてほしい「がん検診」とは?

がん検診の目的とは

がんを予防するために、禁煙や食事、運動などの生活習慣を見直すことを「一次予防」といいますが、がん検診を定期的に受けることは「二次予防」(病気の重症化を予防すること)につながります。がん検診とは、がんを早期に発見し、大切な命を守ることを目的とするものです。

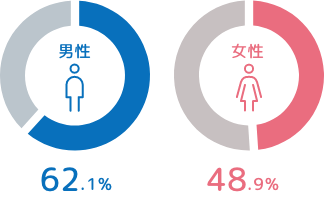

生涯でがんに罹患する確率

国立がん研究センターデータより

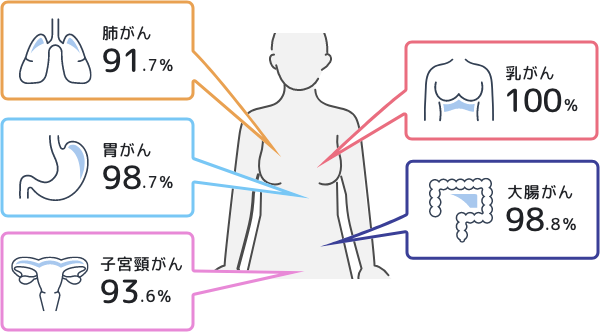

近年、高齢化や生活習慣の変化で、日本人のがん罹患率が高まっており、日本人の2人に1人ががんになるといわれています。一方で、医学の進歩により、早期治療ができれば完治できるがんもかなり増えてきています。がん治療は早期発見が重要であることは統計からも明らかです。早期発見(ステージⅠ)し、早期に治療した場合の5年生存率は、胃がん98.7%、大腸がん98.8%、肺がん91.7%、乳がん100.0%、子宮頸がん93.6%となっています。

Ⅰ期に発見された場合のがん5年相対生存率(%)

つまり、多くのがんは治る病気となりつつありますが、そのためには定期的に「がん検診」を受けて、着実に治療につなげることが大切なのです。また、がん検診は、がんになる前段階の病変、例えばポリープや潰瘍などが見つかり、がん発症自体の予防につながるメリットもあります。

職場や学校、自治体などで実施される年1回の健康診断は全身の健康状態を調べるものです。一方、「がん検診」は特定の部位・疾患に絞って検査します。「がん検診」は、お住まいの市区町村から検診の案内が郵送されることもありますが、そうでない場合は自分で情報を入手して、受診するアクションが必要です。

がん検診の種類と対象

では、どのがん検診を、どのタイミングで受けるのが望ましいのでしょうか。厚生労働省では、科学的根拠にもとづくがん検診を「対策型検診」として推進しています。「科学的根拠にもとづくがん検診」とは、死亡率減少につながることが科学的に立証されている、信頼性が高く効果的ながん検査です。現在、対策型検診の対象となっているのは、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんです。これらは、市区町村が行っている住民検診、職場で行われる職域検診などで受診することができます。厚生労働省は推奨する対象年齢・性別、検査内容、受診間隔を提示しています。

厚生労働省が指針で定めるがん検診の内容

スクロールできます

| 種類 | 検査項目 | 対象者 | 受診間隔 |

|---|---|---|---|

| 胃がん検診 | 胃部X線検査 | 50歳以上※1 | 2年に1回※2 |

| 胃内視鏡検査 | |||

| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | 40歳以上 | 1年に1回 |

| 肺がん検診 | 胸部X線検査および喀痰細胞診 | 40歳以上※3 | 1年に1回 |

| 乳がん検診 | 乳房X線検査(マンモグラフィ)※4 | 40歳以上 | 2年に1回 |

| 子宮頸がん検診 | 視診、子宮頸部の細胞診および内診 | 20歳代 | 2年に1回 |

| 30歳以上 | 2年に1回 | ||

| 視診およびHPV検査単独法※5 | 30歳以上 | 5年に1回※6 |

上記全ての検査項目に問診も含む

当分の間、胃部X線検査については40歳以上に対し実施可

当分の間、胃部X線検査については年1回実施可

喀痰細胞診については原則として50歳以上の重喫煙者(喫煙指数600以上の者)のみ

視診、触診は推奨しない

実施体制が整った自治体で選択可能

罹患リスクが高い者については1年後に受診

出典:厚生労働省ホームページをもとにオリンパス株式会社作成

これらのがん検診の対象年齢は、ほぼ、働き盛りの世代にあてはまります。検診をせずに早期発見のチャンスを逃し、万が一がんが進行してしまうと、健康・時間・お金などが失われるデメリットは大きくなります。また、定期的に受診が推奨されるのには理由があります。がん検診ではあまりに小さいがんは発見されにくいとされています。しかし、ある程度の大きさになると1〜2年ほどの短期間で成長が進むことがありますので、がん検診で見つけられる早期の段階で発見をすることが重要です。このため、対象年齢になると、1〜2年ごとの定期的な検診受診が必要となるのです。

対象となる年齢が近づいたら、受診するスケジュールを立てて、未来に向けた安心と健康を確保していきましょう。

ちなみに、がん検診には、市区町村や職場が提供する「対策型検診」とは別に、個人の判断で人間ドック、検診機関などで受ける「任意型検診」があります。費用は医療機関によって異なり、原則として全額自己負担ですが、健康保険組合によっては補助金が出る場合があります。また、国民健康保険では自治体によって助成金制度が設けられていることもあります。

検診の流れと予約方法

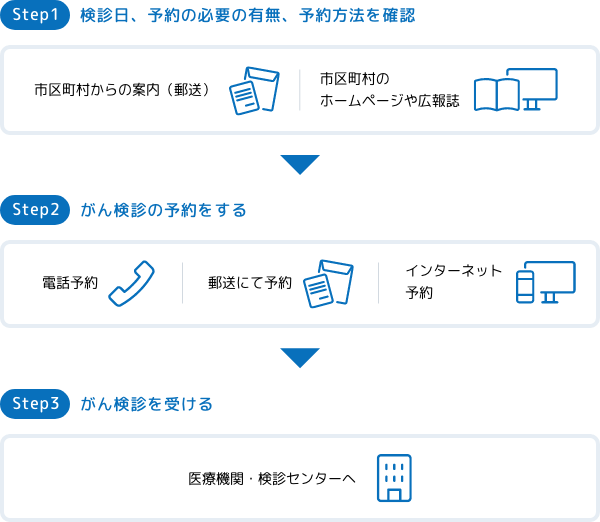

対策型検診を受けるには、下記の方法があります。情報入手から予約までの手順をわかりやすく説明します。

市区町村のがん検診

いわゆる住民検診といわれる自治体のがん検診は、郵送で送られてくる案内、市区町村のホームページや広報誌などで告知されます。予約方法は自治体によって異なりますが、インターネット、はがき、電話などで予約できます。5種類の対策型検診をまとめて受診できる「総合がん検診」を行う自治体もあれば、個別に実施している自治体もあります。詳しくは、各自治体のがん検診窓口に問い合わせて確認しましょう。

がん検診までの流れ

職域検診

企業や健康保険組合によっては、福利厚生の一環としてがん検診を行っている場合があります。従業員に受診義務がある健康診断と異なり、職場でのがん検診は任意です。健康診断と併せて職場でがん検診を受診するケースもあれば、指定病院もしくは任意の医療機関に従業員が赴いて、受診するケースもあります。

がん検診日に向けた準備と注意点

検診予約の1〜2週間前になったら、書面などで告知されている検診の注意事項を確認しましょう。受診前の生活上の注意事項は、検診の種類によって異なります。たとえば、胃がん検診では、当日は朝食をとらず、口にできるのは水と白湯のみです。あめ・ガム・タバコ・コーヒー・お茶・牛乳なども控える必要があります。こうした注意事項は、正しい検査結果を得るために重要なことです。予約前と受診日前の最低2回は必ず確認して検査に臨みましょう。

がん検診か、病院での診察かで迷ったら…

以上、検診について紹介してきましたが、がん検診は「症状がなく健康に過ごしている人」が対象です。がん検診は、がんの症状が出ないうちに受けることに意義があります。症状が出てからでは検診は役に立たない場合もあります。下記のような自覚症状がある方は、がん検診ではなく医療機関を受診してください。

- 胃の痛みや不快感、食欲不振、食事がつかえる

- 血便、腹痛、便の性状や排便の回数の変化がある

- 血痰、長引くせき、胸の痛み、声のかれ、息切れ

- 乳房にしこりやひきつれがある、乳首から血性の液が出る、湿疹やただれ

- 月経(生理)以外に出血がある、閉経したのに出血がある、月経が不規則

国立がん研究センター公式サイト「がん情報サービス」より