内視鏡検査を知る

痛みや不安を軽減する内視鏡検査の麻酔と鎮静剤

内視鏡検査の不安や苦痛を和らげる麻酔や鎮静剤

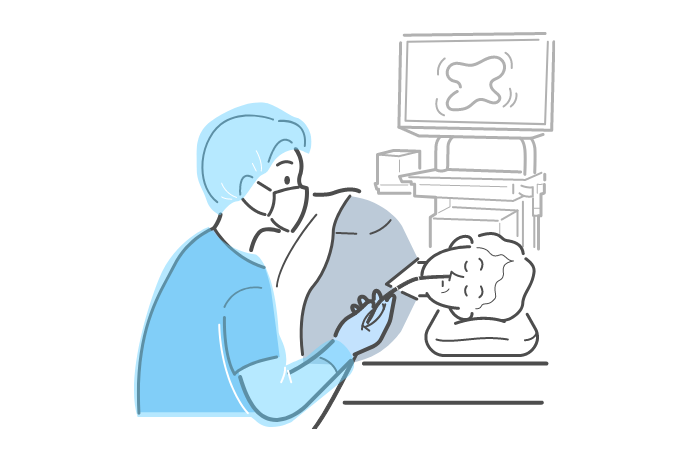

内視鏡検査の際は、麻酔や鎮静剤を使うことで、検査中の痛みや違和感、気持ち悪さ、不安などを軽減することが可能です。

内視鏡検査で使用される麻酔・鎮静剤の種類と目的

上部消化管内視鏡検査(食道・胃・十二指腸)は、のど(喉)や鼻の感覚を一時的に麻痺させる「局所麻酔」を行うことが一般的です。また、大腸内視鏡検査でも、内視鏡を肛門から挿入させる際に感じる違和感や痛みを軽減するために局所麻酔が使用されることがあります。

さらに医師の方針・判断や受診者の要望・状況に応じて、鎮静剤(静脈麻酔)を使うことがあります。

また、腹部や骨盤臓器の手術で腹腔内の癒着のおそれがある方、過去の内視鏡検査で痛みが強かった方、検査への不安が強い方などには、医師の判断で鎮静剤に加えて鎮痛剤を併用することがあります。鎮静剤には鎮痛効果がないため、痛みの訴えが強い方や過去の検査で痛みが強かった場合に使用されます。

内視鏡検査で使用される麻酔は下の表のとおりです。

内視鏡検査における麻酔の種類

| 局所麻酔 | 鎮静剤(静脈麻酔) | |

|---|---|---|

| 目的 | 鼻やのどの一部に塗布し、内視鏡が通過する際の痛みや不快感を軽減する | リラックスさせて、不快感や緊張を和らげる |

| 効果 | 鼻やのどの感覚が一時的に麻痺する | リラックスして、不快感や緊張が和らぐ うとうととした眠気をもよおす |

のどや鼻に用いる「局所麻酔」とは? 種類と特徴

「局所麻酔」は、薬剤が触れた部分のみに作用する麻酔です。口や鼻から内視鏡を入れる際には痛みを感じますが、この部分に局所麻酔をして感覚を一時的に麻痺させておくことで痛みを軽減します。

胃内視鏡検査では、ゼリー状やスプレー状の麻酔薬をのどや鼻の穴に塗布する、あるいはのどにためて行き渡らせます。大腸内視鏡検査では、肛門にゼリー状の麻酔薬を塗ります。この際、持続時間が長く、アレルギー反応の可能性が少ない薬剤がよく使用されます。

全身麻酔とは異なる「鎮静剤」とは? 種類と特徴

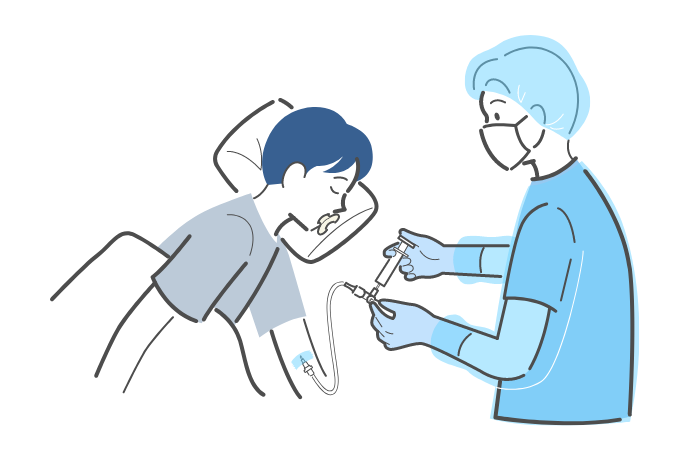

一方、「鎮静剤」(静脈麻酔)は、医師の判断や受診者の希望、その他の状況に応じて使用されるものです。内視鏡検査で用いられる鎮静剤の種類はさまざまあり、効果の強さ、持続時間、副作用などが異なります。

内視鏡検査での静脈麻酔は、「全身麻酔」とは異なります。全身麻酔は外科手術などで行われるもので、完全に意識を失い、自発呼吸が停止するので人工呼吸器が必要です。一方、内視鏡検査で行う静脈麻酔は、眠気はもよおしますが意識を保ったままリラックスし、自発呼吸ができる状態です。

鎮静剤の費用は、診療の一環として行われる内視鏡検査であれば保険適用(約200〜500円)されますが、自治体や企業のがん検診や人間ドックの内視鏡検査では検査費用内に含まれている場合もあります。

鎮静剤(静脈麻酔)を使用することのメリットとデメリット

鎮静剤の使用にはメリットとデメリットがあります。医師と相談したうえで、ご自分に合う方法を選択しましょう。

鎮静剤を使うメリット

① 検査中の不快感や違和感を軽減し、リラックスできる

個人差はありますが、内視鏡検査では苦痛を感じることがあります。鎮静剤を使うことで、検査中はリラックスしてうとうとした状態で過ごせるので、内視鏡が通る際の痛みや違和感、不安が軽減できます。人によっては、目が覚めたときには検査が終了していることもあります。

② 検査の質を向上させる

微細な早期がんの所見を見逃さないためには、受診者が安静を維持することが大切です。鎮静剤を使うと、嘔吐反応やえずき(胃内視鏡検査の場合)のような反応や痛みを和らげて、安静の状態が保たれやすくなります。その間、検査を行う医師は、胃や腸のひだを広げるなどじっくり時間をかけて観察を行うことができます。

③ 検査への心理的ハードルを下げる

初めて受ける人、過去に受けて苦手意識がある人にとって内視鏡検査は不安を伴います。それが原因で検査を先延ばしにしてしまうと、大切な早期発見のチャンスを逃しかねません。検査への不安・苦手意識が検査を遠ざける要因とならないように、鎮静剤の使用は苦痛や心配を和らげる対策として有効です。

鎮静剤を使うデメリット

① 血圧低下や呼吸が浅くなったり、アレルギーを起こすことがある

内視鏡検査で使う鎮静剤で、血圧低下や呼吸が浅くなる副作用を起こすことがあります。検査中は血圧や呼吸数、酸素飽和度などを測定していますが、血圧が極端に低下したり、酸素飽和度が下がったりした場合は、点滴や酸素を投与します。

また、鎮静剤でアレルギーを起こすことがあります。過去に静脈麻酔でアレルギーを起こした方、特定の物質にアレルギー反応がある方は使用できない場合もあります。まれに頭痛や逆行性健忘などの偶発症が一時的に起こることもあります。

② 検査後は1時間ほど休む必要がある

内視鏡検査後は、すぐ帰宅せず、鎮静剤の効き目が十分切れるまで検査した施設内で1時間ほど休む必要があります。その後は、無理のない範囲で仕事などをしても大丈夫です。

③ 検査当日は、乗り物の運転NG

内視鏡検査当日は、鎮静剤の影響がわずかながら残る可能性があるため、自動車やバイク、自転車など乗り物の運転は絶対にしないでください。

「局所麻酔・鎮静剤なし」で受けることも可能

内視鏡検査は、局所麻酔や鎮静剤(静脈麻酔)を使用せずに受けることも可能です。胃内視鏡検査では、のどや鼻に局所麻酔を使うことが一般的ですが、何度も受けていて慣れている方や嘔吐反応が出にくい方は、医師に相談して麻酔なしで受けられるケースもあります。

鎮静剤に関しては、医療機関や検診施設によって使用の方針が異なります。受診者の方がリラックスして受けられるよう使用を基本としている施設もあれば、使用しないことを基本とする医療機関もあります。鎮静剤の使用については、検査に要する時間や検査の目的に応じて、あるいは鎮静剤使用にリスクが高いか(高齢者、肝機能障害や腎機能障害がある方、慢性閉塞性肺疾患など呼吸不全、妊娠中、授乳中の方)など、個々の状況に合わせて医師が判断します。

受診者の負担を軽減するために、内視鏡技術も進化しています。5〜6ミリほどの極細の内視鏡が登場したことで、経鼻内視鏡検査の際の反射や痛みが軽減できるようになっています。

内視鏡検査における鎮静剤の使用方針や種類、費用は、医療機関によって異なります。また、メリット・デメリットも個人で異なります。検査の説明を受ける際に主治医を含め医師とよく相談して決めましょう。ご高齢の方や体調の不調を抱える方に鎮静剤を使う際、付き添いの方の来院をお願いする場合もあります。