コラム・インタビュー

「処置具」って、どんなもの?

処置具とは

内視鏡と一緒に活躍する、「処置具」と呼ばれる器具をご存知ですか?

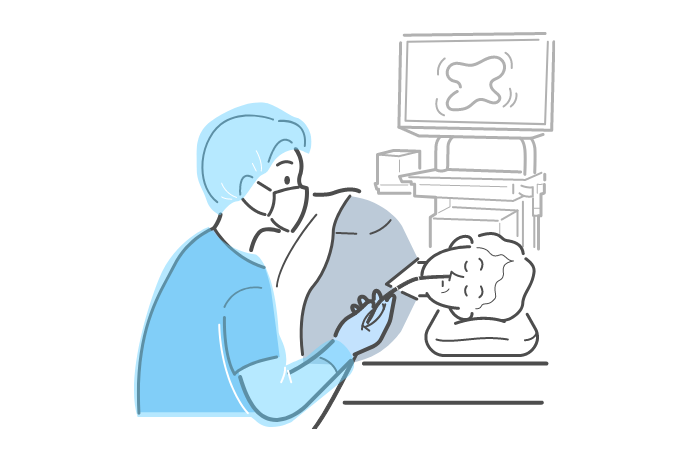

内視鏡検査や治療の際に処置具を使用することで、さらに詳しい検査のため胃や腸などの組織の一部を採取したり(「生検」と呼びます)、開腹手術を行うことなくおなかの中の病変を切除して治療をしたりすることができます。

内視鏡と処置具を用いた治療は、開腹手術と比べて痛みが少なく、体の外側には傷跡が残りません。また、通常、回復するまでの期間も短くなります。

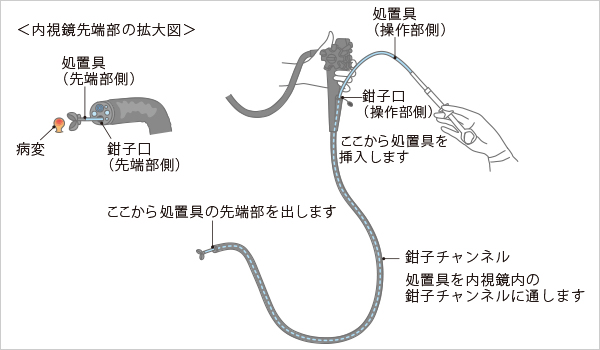

内視鏡を使って生検や治療を行う際、医師は、内視鏡の操作部から処置具を内視鏡内に挿入し、内視鏡の中を通して先端部から出します。そして処置具のハンドル部分を手元で操作し、処置具の先端部をマジックハンドのように動かします。

手元のハンドルで処置具の先端部分を操作します

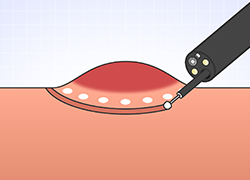

内視鏡の先端部にある鉗子口から処置具を出します

代表的な処置具をいくつかご紹介しましょう。

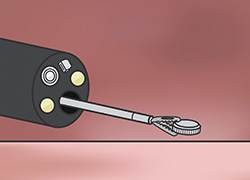

生検鉗子

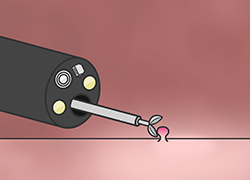

がんなどの病気の疑いがある場合、胃や大腸などの臓器の組織の一部を採取し、顕微鏡で病理検査を行います。組織の一部を体内から採取するための処置具が、クリップのような形をした生検鉗子です。先端が3mm以下と、とても小さい鉗子です。高周波が流れる生検鉗子で小さなポリープなどをつまんで焼き切る方法は、「ホットバイオプシー」と呼ばれます。

検査のための組織採取

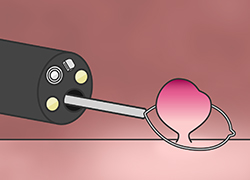

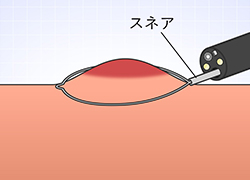

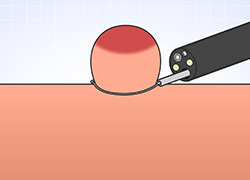

スネア

スネアと呼ばれる輪状のワイヤーを、投げなわのようにがんやポリープなどの根元に引っかけ、高周波電流を流し、絞って焼き切ったり、ワイヤーをしめて壊死させたりします。このような方法を「ポリペクトミー」と呼びます。高周波電流を流さないタイプのスネアで10mm未満のポリープなどを絞って切る、「コールドポリペクトミー」と呼ばれる方法もあります。

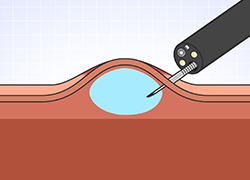

また、粘膜下層に生理食塩水を注入して粘膜を盛り上げ、粘膜下層の深さまで粘膜層の20mm以下の病変をスネアによって切除するという方法があります。この術式を、「内視鏡的粘膜切除術」(Endoscopic mucosal resection:EMR)と呼びます。

ポリペクトミー(ポリープの切除)

EMR(生理食塩水を注入してポリープを切除)

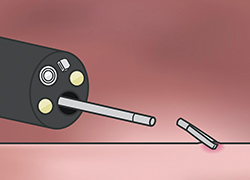

注射針

薬剤などを注入する際に使用します。EMRやESDの術式では、注射針を使って粘膜下層に生理食塩水を注入します。

注射針で粘膜下層に生理食塩水を注入

高周波ナイフ

高周波ナイフは、高周波電流を流して病変を切り取るナイフです。EMRで一度に取り切れない大きな病変の場合、この高周波ナイフを使用し、「内視鏡的粘膜下層剥離(はくり)術」(Endoscopic submucosal dissection: ESD)を行います。ESDでは、粘膜下層に薬剤を注入して粘膜を浮かせ、高周波ナイフで病変部周囲の粘膜を切って剥離させることにより、EMRよりも大きな病変を切除することができます。

粘膜の切開

把持鉗子

切除した組織をつかんで回収する処置具が把持鉗子です。また、誤って飲み込んだ異物を内視鏡で取り出す際などにも把持鉗子が使われます。

異物の摘出

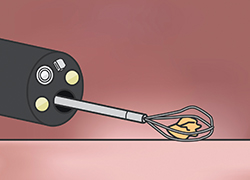

バスケット型把持鉗子

ワイヤーで作られたバスケット型の把持鉗子です。胆道や尿路の中にできた結石を取り込み、体外に摘出するために使われます。異物回収で使用することもあります。

結石の摘出

止血クリップ

消化管の内部が出血したときには、出血している血管や粘膜を止血クリップでつまんで圧迫し、クリップ部分を切り離して留置し止血します。高周波やレーザーで焼くことなく止血できる、より安全性の高い方法と言えます。回転機能がついているクリップもあり、目的の部位に合わせて自在に開脚方向を回転させることが可能です。

クリップを止めて留置

処置具のうち代表的なものをいくつかご紹介しました。処置具は、形状や大きさの違いなどを含めると実に1000近くもの種類があります。より安全で負担の少ない治療・検査のために、今もさまざまな処置具が開発され続けています。

2021年04月22日