おなかの病気・がんを知る

食道炎(びらん・食道潰瘍)

食道炎(びらん・食道潰瘍)とは

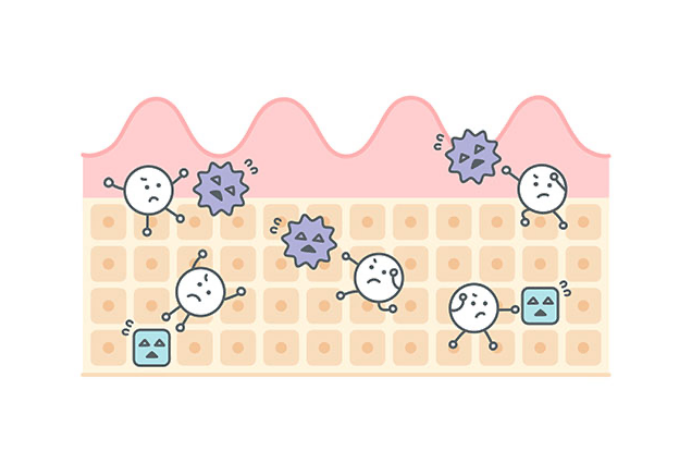

食道炎は食道の粘膜が炎症を起こし、肉眼的にびらんや潰瘍が見られるものをいいます。びらんとは粘膜表面が欠損を起こすもので、内視鏡で見ると、中心が白い苔(こけ)のようになり、その周りの粘膜が赤くなっています。ときには、出血を起こすこともあります。一方、潰瘍は粘膜の欠損が下の層に進んで、陥没した状態です。

食道炎で最も多いのは逆流性食道炎です。ほかにカビの一種による食道カンジダ症、ウイルスによるヘルペス食道炎、サイトメガロウイルス食道炎、内服した医薬品が食道に長時間留まってしまうことで起こる薬剤性食道炎、刺激性の薬剤を誤飲してしまうことによる腐食性食道炎(ふしょくせいしょくどうえん)などがあります。

症状

初期には胸やけやもたれ感、不快感が起こります。病状が進行して、中程度から重症になると飲み込み時(嚥下(えんげ)時)のしみる感じ、胸の痛みが起こり、吐血(とけつ)する場合もあります。

また、症状がなく、検査などで発見されることもあります。

原因

食道炎で最も多い逆流性食道炎は、胃液の逆流を防ぐ下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)の働きが弱くなったせいで、胃酸、胆汁、膵液(すいえき)が食道に逆流してしまうことが原因となります。

また、結核菌などの細菌、カンジダなどの真菌(カビの一種)、ヘルペスなどのウイルス感染が原因となる場合もあります。カンジダ感染による食道炎は、免疫力の低下が原因となっていることもあります。

まれに、クローン病、ベーチェット病などが食道炎として発症することもあるため、診断には注意が必要です。

薬剤性食道炎は、医薬品を飲むときに水分が足りないときや、飲んだ直後に横になってしまうことで、食道に医薬品が停滞することで生じます。

腐食性食道炎は、誤飲などで強い刺激性の薬剤を飲んでしまった場合に起こるものです。

検査

内視鏡検査

食道粘膜の色の変化※、びらんや潰瘍の有無、粘膜の肥厚(ひこう)や隆起(りゅうき)を観察します。

内視鏡検査では、食道炎の原因によって異なる患部の見た目の状態を、直接確認することができます。

また、細菌や真菌が原因と疑われる場合は、原因菌を特定するために、内視鏡検査の際に組織を少し取り、組織中にいる菌を培養する検査などを行うこともあります。

多くの場合、炎症を起こした部位は、白くなったり(白苔(はくたい)と呼ばれます)、赤くなったり、茶色っぽくなったりするなど、見た目の色が変わります。

治療

逆流性食道炎

本サイト内「胃食道逆流症(GERD)、逆流性食道炎」のページで詳しく解説しています。

食道カンジダ症、ヘルペス食道炎

薬物療法:

原因である菌やウイルスに効果がある薬を使用して治療します。

また、ヘルペスやカンジダなどは免疫力が弱っているときにかかりやすいといわれています。バランスの良い食事や、規則正しい生活により日頃の健康管理に努めることが重要です。

薬剤性食道炎

薬物療法:

原因となった薬剤の服用を中止し、粘膜を保護するための薬を使用します。

腐食性食道炎

発症直後は非常に重い症状となることが多いため、入院して全身の症状を管理します。