おなかの病気・がんを知る

膵臓がん(膵がん)の解説と症状

疾患の解説

膵がんは50~70歳、特に高齢の男性に多いがんです。膵臓には強力な消化酵素(アミラーゼ、トリプシン、リパーゼなど)を分泌する外分泌腺と、ホルモン(インスリンなど)を分泌する内分泌腺があります。がんはこれらの膵臓細胞から発生する可能性があります。なかでもこれらの分泌液が通る膵管にできるがん(膵管がん)を中心に、膵がんが増えています。膵管がんは膵管上皮細胞の過形成(かけいせい)や異形成(いけいせい)から、前がん状態を経て発がんし、膵管上皮内癌になり浸潤(しんじゅん)癌へと進展していくと考えられています。

占拠部位

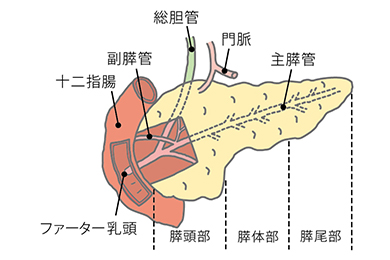

膵がんの診断や治療をするうえで、膵臓を膵頭(すいとう)部、膵体(すいたい)部、膵尾(すいび)部の3つの区分に分けます。膵頭部と膵体部+膵尾部での発症率は3:1です。

膵臓の構造

膵がんの種類

膵がんは外分泌系(消化酵素の分泌系)がんと内分泌系(ホルモンの分泌系)がんの大きく2つに分けられます。外分泌系のがんが95%を占め、なかでも膵管の上皮から発生する浸潤性膵管がんが最も多く、全体の85%を占めます。また、最近発見されたがんで、まれにしか発症しませんが、比較的予後のよい粘液産生膵がんがあります。

病理組織学的分類

切除した膵がんの断片からがんを顕微鏡で観察し、組織学的に分類することでがんの性質を分類します。

膵がんは上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍の2つに大きく分けられます。

上皮性腫瘍はさらに内分泌腫瘍と外分泌腫瘍、両者の併存腫瘍、不明な上皮性腫瘍に分けられます。

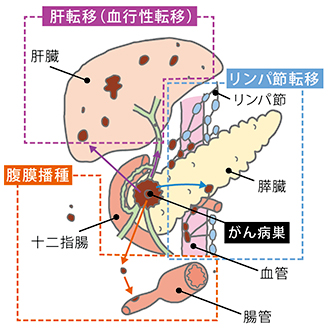

転移

がんの特徴として転移がありますが、転移にはリンパ節転移、血行性転移、腹膜(ふくまく)転移などがあります。

膵臓がん転移

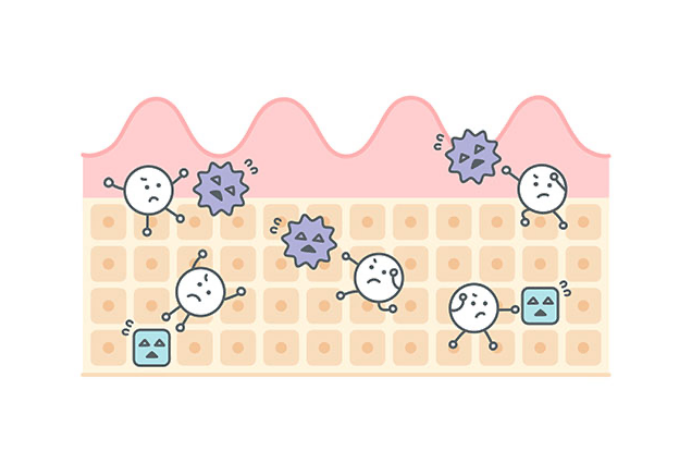

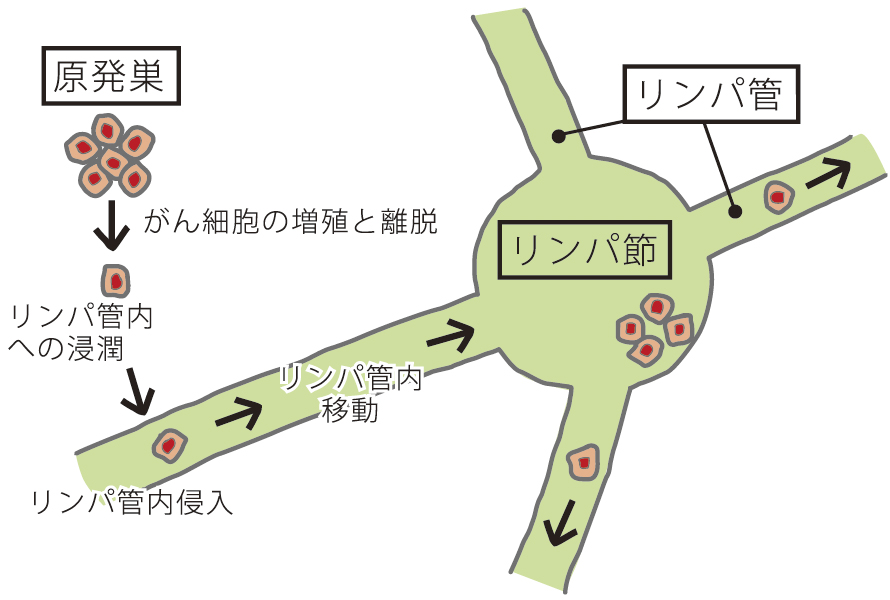

リンパ節転移

リンパ節転移は、がん細胞が発生した部位からリンパの流れにのってリンパ節にたどりつき、そこで増殖することをいいます。次々とリンパ節に移動し、増殖することを繰り返していくと考えられています。そのため、がんの病巣(びょうそう)を切除する際には広範にできるかぎりのリンパ節を切除することが、再発を防ぐために非常に重要です。

リンパ節転移の仕組み

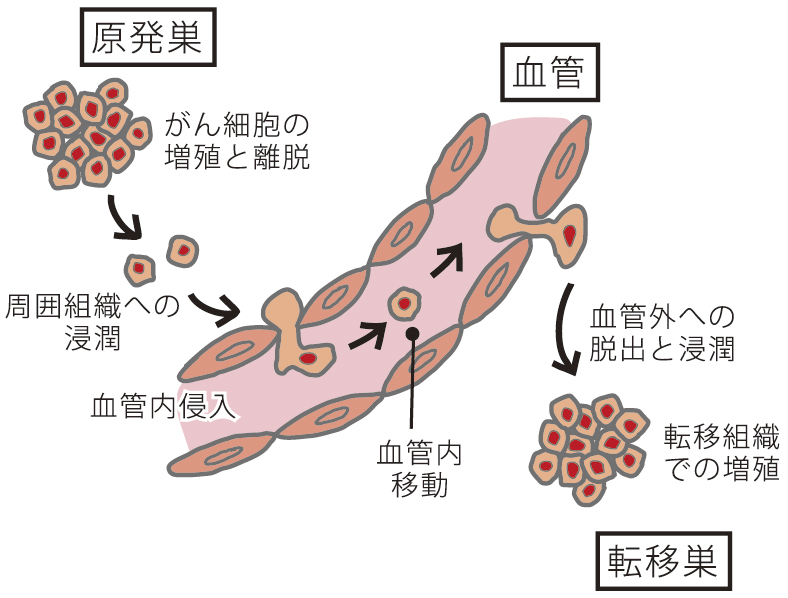

血行性転移:

血行性転移の仕組み

腹膜転移

症状

膵がんは初期には無症状のことが多いため、早期には極めて発見しにくいがんです。

通常、膵管がんが進行してくると、上腹部痛、体重減少、黄疸の症状がでてきます。上腹部痛は最も多く見られる症状で、食事とは関係なく、背中の痛みや夜中の痛みなどが激しく続くのが特徴的です。膵臓の周囲にはたくさんの神経が分布しているため、がんが浸潤(しんじゅん)すると神経を侵しやすく、そのため痛みも強くなります。

体重減少は特徴的な症状で、がん細胞の増殖によって悪液質(栄養不良のためやせて、衰弱した状態)や十二指腸への浸潤、消化酵素の分泌低下、食欲減退など進行するとともに激しくなります。

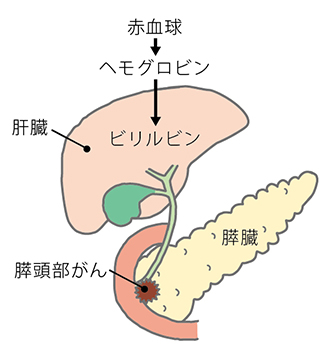

肝臓は、体内の老廃物を胆管を通して腸に送り排出しています。膵がんが大きくなり胆管もつまってくると、この排出機能が働かなくなり、胆汁中にあるビリルビン(赤血球の老廃物)が体内にたまり、黄疸がおこります(閉塞性(へいそくせい)黄疸)。

このような症状の発生はがんの部位によって特徴があります。膵頭(すいとう)部上部のがんでは黄疸、膵頭部中央のがんでは黄疸と腹痛、膵頭部下部のがんでは黄疸は見られず腹痛が主な症状です。

また、膵体(すいたい)部がんと膵尾(すいび)部がんでは黄疸は見られず、腹痛や背中の痛みが主な症状です。

粘液産生膵がんでは粘液により引きおこされる、上腹部痛などの急性膵炎症状があらわれ、比較的早期に発見される膵がんの1つで生存率も良好です。

閉塞性黄疸