おなかの病気・がんを知る

ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)

ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)とは

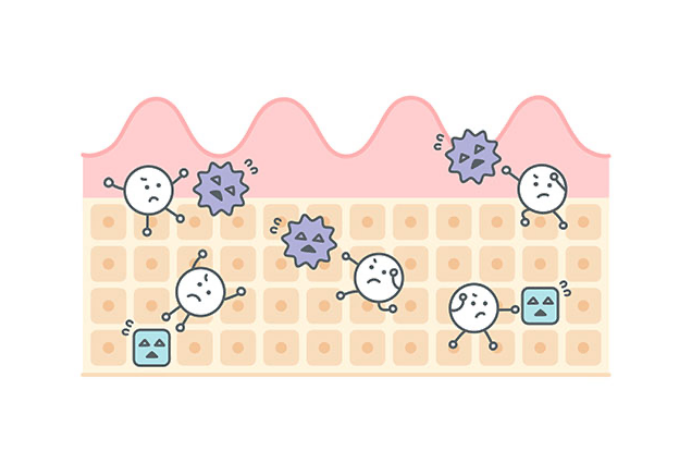

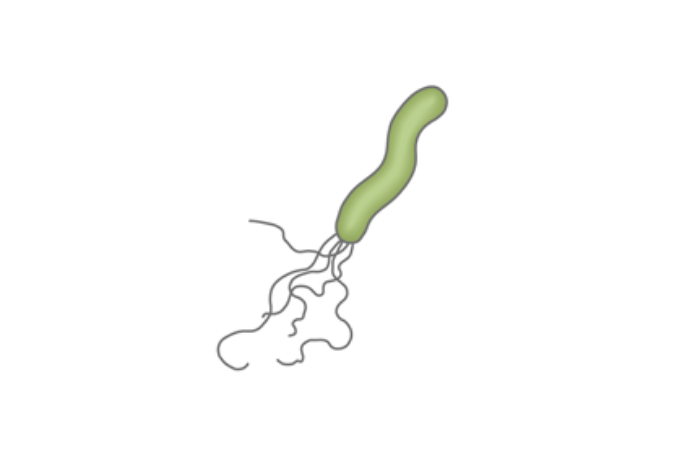

ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)は胃粘膜に生息しています。

胃粘膜は、強力な酸である胃酸に覆われているため、従来は、細菌も存在できないと考えられていました。しかし、最近の研究により、胃の中でも存在できる、ピロリ菌という細菌がいることがわかりました。

ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を出して、自分の周りにアルカリ性のアンモニアを作り出すことで、胃酸を中和しながら、胃の中に存在しています。

ピロリ菌の感染経路は不明ですが、飲み水や食べ物を介して口から菌が入ってしまうことで感染するのではないかと考えられています。さらに、免疫機能が十分ではない幼児期に感染する可能性が高く、免疫機能が確立している成人が新たに感染する可能性は低いようです。

日本人の場合、年齢が高い方ほどピロリ菌に感染している率が高く、60歳代以上の方の60%以上が感染しているといわれています。

これは、水道水などのインフラがまだ整っていなかった時期に幼少期を過ごしたためではないかとされています。実際、衛生環境が整った頃に生まれた若い人たちの場合、感染率が低くなっています。

また、ピロリ菌に感染しているだけでは、症状などは出ませんが、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の患者さんはピロリ菌に感染している方が多く、ピロリ菌が胃や十二指腸の炎症やがんの発生に関わっていると考えられています。

ピロリ菌を除菌すると、胃や十二指腸の病気になったり、これらの病気が再発しにくくなることから、現在では、感染しているかどうかを高い精度で診断する検査方法が、普及しています。もし、ピロリ菌に感染していることが分かった場合は、積極的に除菌することが推奨されています。

ピロリ菌(イメージ)

診断・検査

ウレアーゼ試験

ピロリ菌のもつウレアーゼ活性を測定し、菌の有無を診断します。

組織鏡検法

内視鏡で胃粘膜を採取し、染色し、顕微鏡で菌の有無を診断します。

培養法

内視鏡で胃粘膜を採取し、それを培養し、菌の有無を診断します。除菌が成功か否かを判断するときに使われています。

抗体測定

血清および尿中のピロリ菌の抗体を測定します。

尿素呼気試験

検査試薬を飲み、吐き出した息の中の炭酸ガスを測定し、ウレアーゼ活性を測定し菌の有無を診断します。

便中抗原測定

便の中のピロリ菌抗原を測定します。

除菌方法

ピロリ菌のいる患者さんには、胃酸分泌を抑える薬と2種類の抗菌薬を用いる除菌療法があります。この方法の除菌率は約90%です。一度除菌されると、再発の可能性は2~3%と考えられています。服用時に抗生物質による、下痢・軟便などの副作用が現れることがあります。