おなかの病気・がんを知る

ベーチェット病

ベーチェット病とは

ベーチェット病は1937年にトルコ イスタンブール大学 皮膚科のベーチェット教授によってはじめて報告された全身性の炎症性疾患です。日本では、厚生省(当時)による難病対策が始まった1972年当初から医療費助成対象疾病の指定難病に定められています。日本での患者の分布は北海道、東北に多い、北高南低の傾向を示します。日本以外では韓国・中国・中近東・地中海沿岸諸国に多いことから、シルクロード病とも呼ばれています。

症状

ベーチェット病は口腔内アフタ性潰瘍、結節性紅斑(けっせつせいこうはん)や発疹などの皮膚症状、ぶどう膜炎(目の内側にある網膜および脈絡膜の炎症)、外陰部潰瘍の4つを主な症状とし、副症状として関節炎、血管病変、消化管潰瘍、神経症状、副睾丸炎(ふくこうがんえん)を伴うことがあります。症状は、主症状および副症状の中からさまざまな組み合わせで現れるため、患者さんによって異なります。また、症状が落ち着いたり(寛解期)、悪くなったり(活動期)を繰り返します。

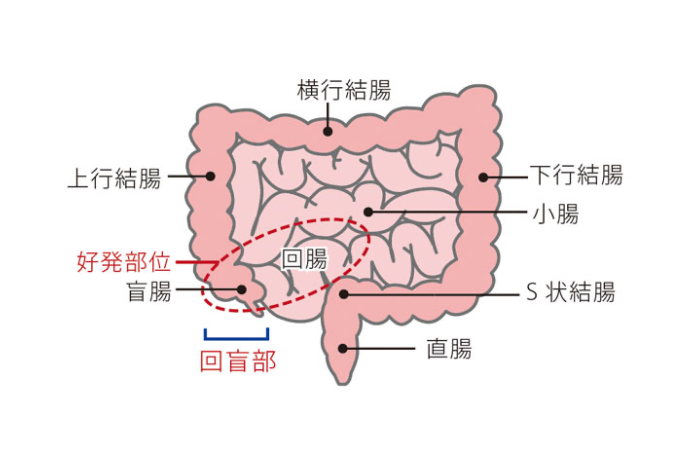

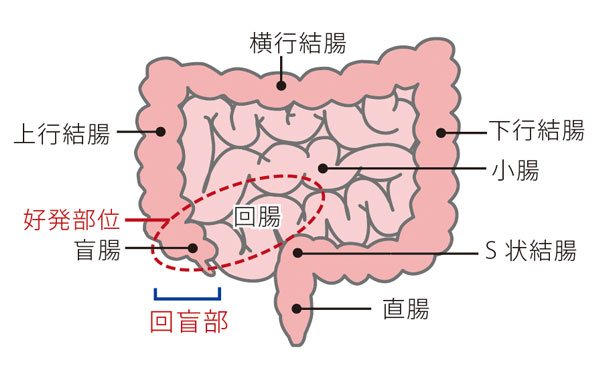

消化管の潰瘍を伴うものは腸管型ベーチェット病と分類され、腹痛、下痢、下血などの消化器症状が現れます。腸管型ベーチェット病の場合、小腸、回盲部を中心に円形あるいは類円形の深い打ち抜き潰瘍が発生し、進行すると瘻孔(ろうこう)、狭窄(きょうさく)、穿孔(せんこう)を起こすことがあります。

腸管型ベーチェット病の好発部位

原因

明確な原因は今のところ不明です。

検査

ベーチェット病を特定する決定的な検査法はなく、現れている症状および検査所見から診断します。

診断基準

4つの主症状および副症状の有無で診断します。また、主症状および副症状のどれに当てはまるかで病型が分類されます。

血液検査

眼科検査

ぶどう膜炎の有無を調べます。

その他の検査

炎症反応を見るため、皮膚の針反応、連鎖球菌に対する過敏反応などが行われることがあります。

腸管型ベーチェット病の検査

小腸内視鏡・大腸内視鏡検査

内視鏡検査では、クローン病や腸結核などではないことを鑑別します。腸管型ベーチェット病の場合、内視鏡検査にて、回盲部を中心に円形あるいは類円形で、境界線が明確な深い潰瘍が確認されます。小腸内視鏡検査にはカプセル内視鏡、バルーン内視鏡が用いられます。

X線造影検査

造影剤を用いて腸管の全体像を観察し、大腸~小腸粘膜に潰瘍があるかどうかを確認します。

治療

症状は患者さんごとに異なっているので、統一した治療法はありません。現れている症状に合わせた治療法が選ばれます。

薬物治療

炎症や免疫の異常を抑えるため、副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤による治療が選ばれます。