おなかの病気・がんを知る

腸結核

腸結核とは

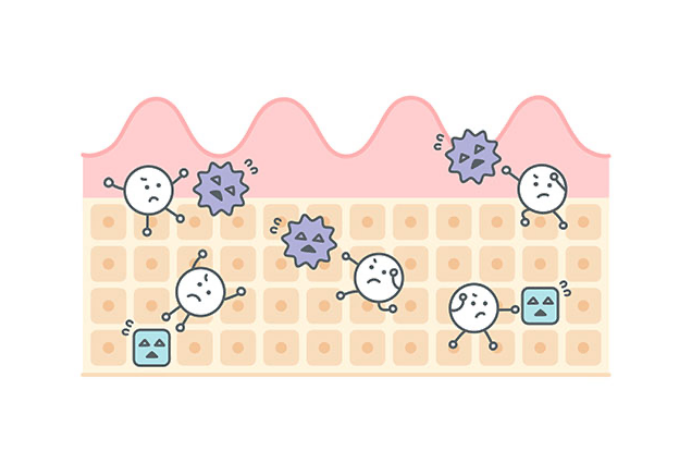

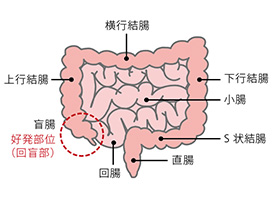

腸結核は、結核菌が腸で感染症を起こす病気です。結核菌は肺で感染症を起こすと思われがちですが、肺以外にも腸、骨、関節、腎臓などに感染することがあります。腸結核には、肺結核の患者さんが結核菌の混ざった痰を飲み込むなどして結核菌が腸に感染する続発性のものと、肺には感染していないものの、口から侵入した結核菌が腸に感染して起こる原発性のものがあります。腸結核の病変はリンパ濾胞(ろほう=完全に閉じた袋状の構造)がもっとも発達した回盲部(小腸と大腸の境の部分)に特に好発します。

かつては続発性の腸結核がほとんどでしたが、近年では原発性の腸結核が増加しています。その背景には、腎移植や透析、HIV感染、その他の要因で免疫が低下した方が増加しているためと考えられています。

腸結核の好発部位

症状

症状は、下痢、血便、腹部膨満感、食欲不振、発熱、体重減少などで、症状だけで腸結核だと診断できるような特徴的な症状はありません。無症状でも検査で見つかることがあります。

検査

血液検査

結核菌に感染しているかどうかを調べるためには、インターフェロンγ(ガンマ)に注目したクオンティフェロン検査とT-SPOT検査があります。

ツベルクリン反応※と違って、BCG接種した人でも陽性となることがなく、結核感染を正しく評価する検査法とされています。

ツベルクリン反応:ツベルクリン液を注射し、48時間後に発赤の大きさを測ります。発赤が大きい場合は陽性(結核菌に感染の可能性)と診断されますが、BCG接種したことがある方は感染していなくても陽性が出てしまい、識別が困難です。

注腸X線造影

腸の状態を確認するために、肛門からバリウムと空気を入れてX線写真を撮影します。回盲部や右側結腸に多発性の潰瘍がみられるのが特徴です。

内視鏡検査

大腸内視鏡や小腸内視鏡検査で粘膜の様子を観察します。活動期には不定形な潰瘍が複数、治癒期には瘢痕(はんこん)になった潰瘍などがみられます。また、病理検査や細菌学的検査に用いるため、潰瘍が起きている組織を採取し、生検を行います。

細菌学的検査

便および生検組織に含まれる結核菌を培養し、菌の有無を調べます。生検組織に含まれるDNAを増幅し、結核菌のDNAが含まれているかどうかを調べるPCR法を、細菌学的検査の補足として行うこともあります。