内視鏡検査を知る

【まとめ】内視鏡検査

1. 内視鏡検査とは

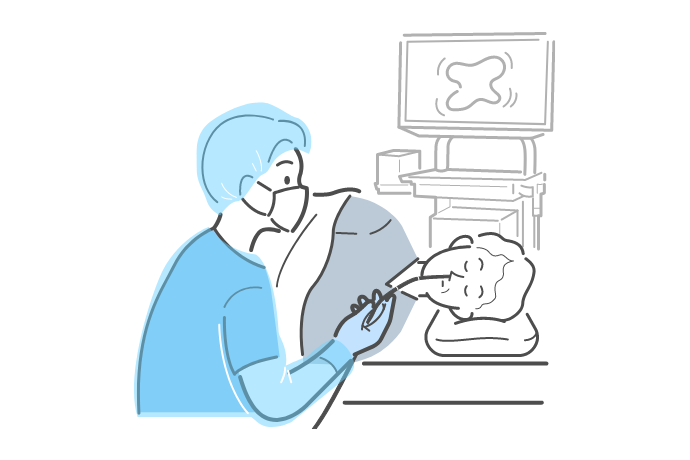

内視鏡検査は、普段は見ることのできない消化管の中の様子を内視鏡を用いてモニターに映し出し、医師が直接リアルタイムに観察できる検査です。また、異常が見つかった場合、内視鏡用の処置具により、 病理診断のための組織採取(生検)やポリープ切除などの処置も可能です。

高い頻度で観察や治療に用いられるのは消化管用の内視鏡です。消化管用の内視鏡検査には大きく分けて、上部消化管内視鏡検査と大腸内視鏡検査があります。上部消化管内視鏡検査では、食道・胃・十二指腸などが検査対象となり、口または鼻から内視鏡を挿入して、その経路上の部位の検査も併せて行われることが多くあります。一方、大腸内視鏡検査では、肛門から挿入する大腸用の内視鏡を用いて、直腸から結腸、盲腸に至るまで、大腸全域を観察することが一般的です。

2. 内視鏡検査の受け方と流れ

初めて内視鏡検査を受ける方にとって、内視鏡検査がどのような検査なのか疑問や不安がたくさんあることでしょう。ここでは、口または鼻から内視鏡を挿入して食道・胃・十二指腸などを検査する上部消化管内視鏡検査と、肛門から内視鏡を挿入する大腸内視鏡検査の手順について、検査前日からの流れを詳しく見ていきます。 検査手順を知ることは、安心して検査を受けることの第一歩です。

胃内視鏡検査

食道・胃・十二指腸などを調べるための、内視鏡検査の受け方(口から挿入・鼻から挿入)について、検査前日からの流れを見てみましょう。

検査手順は施設により若干異なることがあります。

大腸内視鏡検査

大腸内視鏡検査の受け方について、検査前日からの流れを見てみましょう。

検査手順は施設により若干異なることがあります。

3. 検査前の食事と検査後の注意点

内視鏡検査では食べ物の通り道となる消化管の内部を観察するため、検査前には食事を制限して、胃腸を空っぽに近い状態にすることが大切です。正しく食事制限ができていると、検査をよりスムーズに受けられるだけでなく、検査の精度向上にもつながります。

検査前日まで

検査を確実に行うためには、検査当日の少し前から消化のよい食事を心がけて、おなかに未消化物が残らないようにしておく必要があります。消化のよい食事とは、食物繊維や脂肪分が少なく、炭水化物やたんぱく質中心であること。また、食事の際によくかんで食べる、食事の量を控えめにすることも大切です。

検査後

内視鏡検査を受けた後は、絶食の影響もあって、急な食事や水分摂取により気分が悪くなることがあります。また、体調の変化にも注意して過ごす必要があります。アルコールに関しては、検査の負担や薬剤の影響で体調が崩れやすいため、検査後24時間は飲酒を控えることをおすすめします。とくに鎮静剤を使用した場合、アルコールとの併用による副作用も懸念されます。

4. 内視鏡検査の費用と保険適用

内視鏡検査にかかる費用は、保険が適用されるケースと、保険が適用されないケースがあります。

保険適用されるのは、具体的な症状があり、医師が内視鏡検査の必要があると判断した場合、あるいは、健康診断やがん検診、人間ドックで異常が見つかり、精密検査として内視鏡検査を行う場合です。自覚症状がなく、がん検診や人間ドックなどで内視鏡検査を希望する場合は、保険適用外となります。ただし、市区町村が提供する住民検診や企業が行う職域検診では、さまざまな費用補助があります。

下記のページでは、保険適用される場合・適用されない場合の内視鏡検査費用の目安を表の形で紹介しています。あくまで目安ですので、検査にかかる実際の費用は医療機関で確認しましょう。

5. いつ・どこで受けられる?

厚生労働省では、科学的根拠にもとづくがん検診を「対策型検診」として推進しており、推奨する対象年齢・性別、検査内容、受診間隔を提示しています。

胃がん検診は、50歳以上の人を対象として、胃部X線検査(バリウム検査)もしくは胃内視鏡検査を2年に1回行うことが推奨されています。大腸がん検診は、40歳以上の人を対象として1年に1回受診することが勧められています。対策型検診での大腸がん検診では、便潜血検査が行われます。

胃部X線検査や便潜血検査で陽性と判定された場合は、必ず精密検査として内視鏡検査を行います。

それ以外にも、何らかの自覚症状があり消化管に病気が疑われる時には、年齢に関わらず内視鏡検査が行われることがあります。医師の指示に従って検査を受けるようにしましょう。

内視鏡検査は一般的には、内科の一部門である消化器内科・胃腸内科・内視鏡科、または人間ドックなどのある施設で受けられます。また、内視鏡検査を専門に行う病院やクリニックもあります。

6. 不安な方へ 安心して受ける知識&対策

内視鏡検査は、症状がまだ現れていない早期の段階で胃や大腸などの病変を発見し、早期の治療につなげるために有効な検査法です。その一方、検査への不安を感じる人がいることも事実です。

検査の知識を得て自分に合った方法を知ることは、受診のハードルを下げることにもつながります。

内視鏡検査の経験者や逆に経験がない方のリアルな声を基にした知識や対策をご紹介します。また、検査について多く挙がる疑問について、Q&A形式でご紹介します。