がん予防・がん検診を知る

大腸がん検診の便潜血検査(検便)

大腸がん検診として行われる「便潜血検査」とは?

便潜血検査とは、便の中に血液が混じっていないかを調べる検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。大腸がんなどの病気がある場合、便が腸内を移動するとき粘膜とこすれて出血を起こす可能性があります。このため、便中の血液の有無を調べることで、大腸がんのリスクを判定することができるのです。大腸がん以外にも、大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの病気がある場合に出血を起こす可能性があるので、このような病気の発見にも貢献します。

便潜血検査と一般的な検便の違いは、目的と検査内容が異なる点です。便潜血検査は、便の中の微量な血液を検出して大腸がんなどのリスクを調べるために行います。一方、検便は、食中毒の原因となる細菌や寄生虫の有無を調べて、二次感染を防ぐことが目的です。

便潜血検査では、2日分の便を採取する「2日法」が一般的です。大腸がんがあっても毎日出血するとはかぎらないので、1回の検査では見逃す可能性があります。そこで2日にわたって検査することで、検出率を高め、より確実に病気の兆候をとらえるのです。このため、1日が陰性だったとしても、もう1日が陽性(便に血液が検出された)であれば、大腸がんや大腸ポリープなどに罹患している可能性が考えられます。3日法にした場合、検出確率は2日法と大きく変わらないうえ、正常な人が陽性と診断される「偽陽性」のリスクも高まるため、日本では2日法が採用されています。

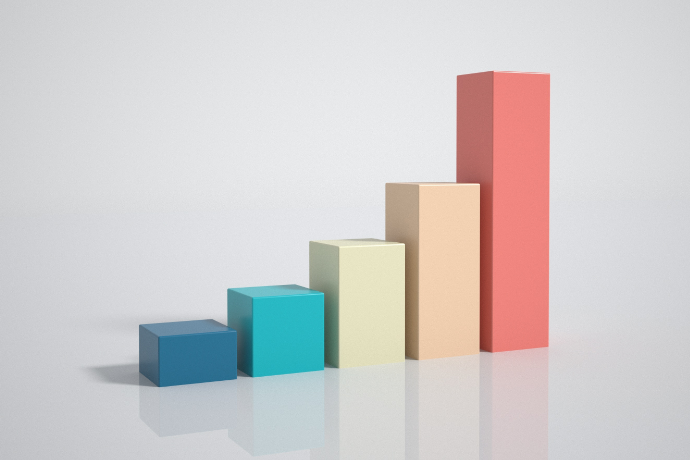

大腸がんのリスク検出確率※

- 1回の便潜血検査では56%

- 2回の採便では83%

- 3回の採便では89%

→日本では「2日法」を採用している

Nakama H, et al. Colonoscopic evaluation of immunochemical fecal occult blood test for detection of colorectal neoplasia. Europe PMC, 01 Jan 1999, 46(25)

便潜血検査のやり方

便潜血検査は、便潜血検査キットを使って自宅で手軽にできます。採便容器に付属した専用スティックで、便を採取して医療機関などの回収先に提出します。食事制限は必要ありません。ここでは具体的な便採取の手順を解説します。

便採取の手順

1:採便用シートをトイレに載せる

キットに同封されている採便シートは、和式トイレではお尻側、洋式トイレでは水たまりに浮かべるように載せます。

採便シートがない場合は、トイレットペーパーを重ねて敷いたり、新聞紙を使う方法があります。その場合、洋式トイレでは、逆向きに座って水たまりではないところに敷くと採取しやすくなります。

自動水洗トイレは、かならず機能をオフにしておきましょう

2:採便容器の専用スティックで便を採取する

大腸がんの場合、血液は便の外側につきやすいため、便の表面をまんべんなく複数回こすり取るようにして採取します。採取量は、先端のみぞが埋まるぐらいの分量(米粒大)が目安です。

3:容器をしっかり密閉し、提出まで保管する

容器をしっかり閉めて、冷暗所もしくは冷蔵庫に保管して、指定された期限内(通常4〜7日以内)に提出します。室温で保管する場合は25℃以下を保ちましょう。高温や直射日光にさらすと検体が劣化して、検査が正確に行われない可能性があります。容器にはあらかじめ名前、採取日、採取時間などの情報を記載しておきましょう。

採取のタイミング

便の採取は、自然な排便があったタイミングで大丈夫です。採取後は、正しい検査結果を得るために決められた期限内に提出しましょう。

便の状態

棒状の普通の便であれば、表面を複数回こすりとります。下痢便の場合は、スティックでかき混ぜるようにして採取します。固い便であれば、表面にごく少しの水をつけて柔らかくすると取りやすくなります。

「2日法」のコツと注意点

2日法では、基本的に別々の日の便を採取するようにしましょう。ただし、朝の排便を採取し、同じ日の昼や夜に排便があった場合は2回目として採取してもかまいません。できるかぎり、異なるタイミングの排便を採取することがポイントです。また、なるべく2日連続で採取することが重要です。便秘などで2回目の便通まで2〜3日空いてもやむを得ませんが、その場合は1回目の容器は、冷暗所もしくは冷蔵庫に保存しておきましょう。

「2日法」の注意点

- 提出期限までに余裕のある日程を組む

- 容器に採取日時を記入する

- 便を採取した容器は、冷暗所もしくは冷蔵庫に保管する

便潜血検査でよくある間違いと注意点

便潜血検査の手順は簡単ですが、採取や保管においてミスがあると、正確な検査結果が得られないことがあります。よくある間違い、注意を必要とする人(生理中・痔がある人)について説明します。

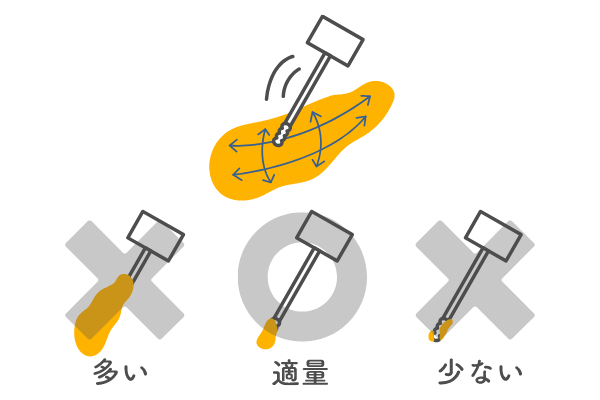

採取量が少なすぎる・多すぎる

スティックの先端の溝が埋まる米粒大が適量。

少なすぎても、多すぎても、正確な検査結果が得られないことがあります。

便以外の混入

尿やトイレットペーパー、経血、便器の水などが混ざらないように注意。

便以外のものが混ざると、正確な結果が出ないことがあります。

保管状態が悪い

冷暗所もしくは冷蔵庫に保管。

室温が25℃を超える場合はなるべく冷蔵保存しましょう。

生理中・生理後の場合

生理期間中の便潜血検査は避けましょう。

生理期間中、もしくは生理の終わりかけは便に血液が混じりやすいので、正確な検査結果が得られません。生理が終わってから2〜3日後以降に検査を受けるようにします。もし、生理中に検査を受けてしまった場合は、医師や検査技師にその旨を伝えましょう。

痔がある場合

痔があることを医師や検査技師に伝えましょう。

痔(とくに切れ痔やいぼ痔)がある場合、排便時に出血することがあります。この出血により、便潜血検査で陽性が出ることがあります。陽性の場合、痔だけではなく、大腸がんに罹患している可能性もあります。医師に総合的な診断を仰ぐことが大切です。

便潜血検査で陽性だったらどうする?

もし便潜血検査で陽性が出たら──そのまま放置せずに、すぐに医療機関を受診しましょう。便潜血検査で陽性(便から血液が検出された)判定が出たら、「大腸がんのリスクがある」と考えられるからです。2日法で「1回だけ陽性」という場合も、同様にリスクがあります。痔や生理などによるものと自己判断をせずに、必ず精密検査を受けましょう。

ただし、「便潜血検査で陽性」=「必ず大腸がんである」とは診断されません。

前述したように、大腸ポリープ、痔、炎症性腸疾患、消化器系の疾患などによる出血である可能性もあるからです。医療機関ではより精密な検査として、出血の原因を特定するために大腸内視鏡検査が行われます。

大腸内視鏡検査では、腸の粘膜をくまなく見ることで病変の発見につなげます。その結果、大腸がんではなく大腸ポリープであったとしても、内視鏡と一緒に使われる処置具を用いて切除を行うことで、将来的な大腸がんの予防につながります。

なお、「便潜血検査で陰性」=「大腸がんではない」とも断定はできません。がんがとても小さいと、粘膜とこすれることなく便が通過し、出血しないことがあるからです。このように大腸がんであっても陽性にならないことを「偽陰性」といいます。

便潜血検査は、大腸がんのスクリーニング検査として、大腸がん検診で最も多く実施されている検査です。受診者にとって身体的負担や費用がそれほどかからないことがメリットですが、偽陰性の可能性もあることを知っておきましょう。

大腸がんは日本人がかかるがんの第1位※1ですが、早期発見・治療を行うことで98%が治ると言われています※2。40歳を過ぎたら、毎年1回、大腸がん検診を受けて、健康を守りましょう。

国立がん研究センター がん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

全国がんセンター協議会 全がん協部位別臨床病気別 5年相対生存率(2011−2013診断症例)による